オンライン日本語教室「みんなでひゃころう!」

2025.03.25

近年、少子高齢化による労働力不足やグローバル化の進展を背景に、日本における外国人を取り巻く状況は大きく変化しています。外国人住民の増加は、技能実習生や特定技能制度による労働者、国際留学生など、さまざまな形で進んでおり、特にベトナムやフィリピンなどアジア諸国出身者の割合が高まっています。こうした状況のもと、地域社会では多文化共生を目指した取り組みが活発化しています。具体的には、自治体による日本語教室の設置、多言語対応の行政サービス、多文化交流イベントの開催など、多岐にわたる施策が実施されています。また、日本語指導を必要とする外国人児童生徒の増加を受け、教育現場においても多文化教育の重要性が高まっています。さらに、農業、建設、介護といった人手不足が深刻な分野では、外国人労働者が欠かせない存在となっています。一方で、地域住民との相互理解の不足による偏見や孤立の問題、過酷な労働条件や低賃金といった課題も依然として残されています。教育現場においては、教師の負担増加や支援体制の整備が求められています。こうした背景を受け、文化庁は多文化共生を推進し、地域における外国人支援策を強化するため、「生活者としての外国人」のための日本語教室空白地域解消推進事業および地域日本語教育スタートアッププログラムを開始しました。

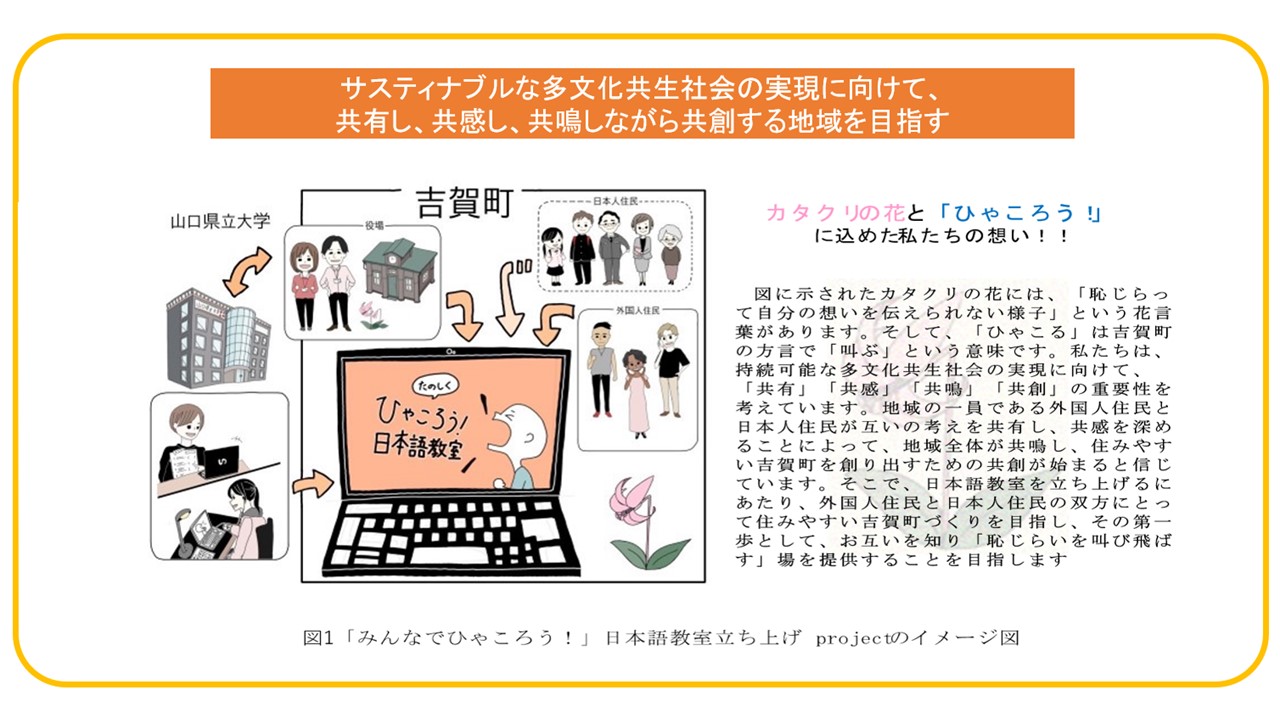

島根県吉賀町は、島根県の西南部に位置し、町内の人口は5,588人(令和6年11月末時点)と小規模ですが、外国人住民の割合は3.6%(206人)と、県内で最も高くなっています。町内の外国人住民のおよそ8割は就労ビザを所持しており、特に技能実習生が多いことが特徴です。しかしながら、彼らの在住期間は数年間に限られています。技能実習生は入国前後に日本語教育を受けているものの、主に自動車部品工場や縫製工場で働いているため、仕事の中で日本語を使用する機会はほとんどありません。そのため、日本語能力を高める機会を得にくいのが現状です。本プロジェクトは、地域住民と外国人住民の相互理解を深めることを目的に、山口県立大学(大学)と島根県吉賀町(行政)が連携し、オンライン日本語教室「みんなでひゃころう!」を開設・運営するものです。プロジェクトの役割分担としては、吉賀町役場が外国人住民のニーズ調査、教室のスケジュール管理、オンライン授業の設定、授業実施者と学習者の連絡調整などを担当し、山口県立大学は教材作成および授業の実施を担当しました。

本プロジェクトにより、学習者の日本語能力の向上や地域住民との交流の促進が進んだ一方で、教室運営の体制や地域住民との直接的な関わりの重要性も明らかになりました。今後、吉賀町役場は、これらの課題を踏まえ、地域住民と外国人の交流の場を増やし、地域活動に参加しながら日本語を学ぶ機会を提供する計画を進めており、さらに多文化共生社会の実現に向けた取り組みが期待されています。

※本研究の概要および成果の詳細については、以下の報告書をご参照ください。

林炫情・海老原未羽・鍵村和香・桒原楓・藪桃嘉・白神杏花(2025)「地域日本語教育スタートアッププログラム(文化庁)取組事業の実践 -島根県吉賀町「みんなでひゃころう!日本語教室」の概要と振り返りを中心に-」『山口県立大学学術情報 〔国際文化学部紀要第31号〕』18, 73-82.